Mostrando postagens com marcador Reflexão. Mostrar todas as postagens

Mostrando postagens com marcador Reflexão. Mostrar todas as postagens

sexta-feira, 31 de agosto de 2018

Como a mídia impressa sobrevive em um mundo digital?

Há anos batendo de frente com a onda cibernética que invade o mundo da comunicação, os veículos impressos parecem resistir e até achar espaço em meio ao mar saturado de informações sob demanda. Pelo menos é isso que o presidente do Skål Internacional São Paulo e vice-presidente do Núcleo de Turismo da ADVB, Aristides de La Plata Cury, defende em artigo enviado ao Portal PANROTAS.

Com o documento, intitulado "De Gutenberg a Zuckerberg: o papel vive!", o executivo põe em questão a atitude de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, de investir em uma revista impressa para explicar de que maneira esse meio ainda pode ser importante para alavancar negócios e fortalecer ainda mais as marcas. Leia o texto completo abaixo:

"O advento da revolução digital já suscitou incontáveis profecias, ao longo dos últimos 15 anos. Algumas delas vaticinaram a agonia e morte do rádio e mesmo da TV.

Outras deram como certa a extinção iminente de livros, revistas e jornais impressos, por conta dos novos meios digitais cada vez mais ágeis, flexíveis, interativos e atraentes. Seria o fim de uma era, iniciada em 1455, com a Bíblia de Gutenberg.

O tempo foi passando, gigantes da web tornaram-se centrais multiconteúdos, turbinadas por algoritmos cada vez mais poderosos e resolutivos. Entre eles, está o hoje prosaico Facebook, de Mark Zuckerberg, um dos empreendedores de maior sucesso da história recente.

Nesse cenário, não deixa de surpreender anúncio feito por essa notória mídia social virtual, surgida em 4 de fevereiro de 2004, nos Estados Unidos. Atentem-se: o Facebook lança, no final de junho de 2018, na Inglaterra, a revista impressa Grow, edição trimestral, com distribuição gratuita em lounges de aeroportos e terminais ferroviários do Reino Unido.

Traz reportagens sobre inovação, liderança e tecnologia e também é enviada diretamente a executivos que pagam por publicidade dentro da plataforma no país. A editora-chefe da publicação é Kate Maxwell, colaboradora da Conde Nast e ex-diretora do grupo editorial Soho House & Co.

A corporação diz que a ideia do projeto de marketing de negócios surgiu há menos de quatro anos e nega que vá comercializar publicidade para exibir na revista impressa. Sustenta que compartilha conteúdo sobre liderança diretamente com seus clientes, por meio de um evento anual, além de canais de marketing on-line e off-line. E que já firmou parcerias com o Founders Forum, rede global de empreendedores à frente de empresas de tecnologia, e com a revista Vanity Fair.

O fato é que as profecias não contavam com esse paradoxo insólito, em que um dos expoentes dos meios digitais percebe a pertinência de uma ação aparentemente retrô para alavancar negócios e fortalecer ainda mais sua marca. Na esteira da Grow Magazine, está uma série de encontros fechados, ainda em 2018, na Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Suécia. Pauta: tratar de temas de interesse do mercado empresarial. E assim, o bom e velho evento corporativo, que alguns julgaram estar com os dias contados, segue vivo e influente.

Em última análise, esse case é oportuno e didático para se entender melhor os meandros da comunicação contemporânea, das vendas e do marketing. O caráter tangível, palpável e material das publicações impressas em papel sobrevive, endossadas pelas mãos de um dos ícones da era digital. E os eventos corporativos, em ambientes reais e protagonizados por pessoas em carne e osso, também são contemplados nessa ação inovadora, aparentemente um retrocesso, e por isso mesmo, desconcertante."

*Aristides de La Plata Cury, consultor e conferencista, é presidente do Skål Internacional São Paulo e VP do Núcleo de Turismo da ADVB

via Panrotas

Imagem: Internet

quinta-feira, 30 de agosto de 2018

Para a nova geração, experiência cultural vale mais do que a posse de objetos

Sou um assassino cultural. Não faça essa cara. Você também é. Eu sei que é romântico chorar quando uma livraria fecha as portas. Não sou alheio a essas lágrimas.

Mas convém não abusar do romantismo —e da hipocrisia. Fomos nós que matamos aquela livraria e o crime não nos pesa muito na consciência.

Falo por mim. Os livros físicos que entram lá em casa são cada vez mais ofertas —de amigos ou editoras.

De vez em quando, mais por razões estéticas que intelectuais, ainda cedo ao vício, sobretudo na ficção. Mas é um vício caro, cansativo, redundante. Já não tenho 20 anos.

Leia o artigo completo de João Pereira Coutinho, "Assassinos culturais", na Folha de S. Paulo.

quarta-feira, 15 de agosto de 2018

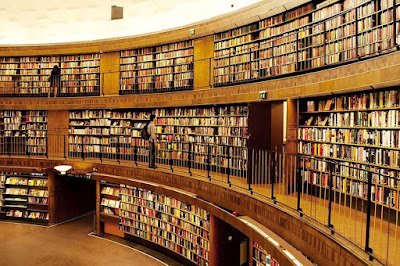

O fim das bibliotecas?

Importante é o conhecimento, que pode estar em papiro, pergaminho, papel ou na tela

Leandro Karnal, O Estado de S. Paulo

Imagem: Internet

Sempre senti o fascínio poderoso por bibliotecas. Tínhamos uma em casa, uma na escola e eu frequentava muito a Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac de São Leopoldo. Meu paraíso era próximo ao de Jorge Luis Borges: livros enfileirados.

Na faculdade, eu não tinha dúvida alguma: ter muitos livros era indispensável ao bom viver. Causa ainda certa espécie aos que hoje visitam minha casa que meu quarto seja decorado por uma imensa e belíssima foto de Yuri Seródio focando a Biblioteca Riccardiana de Florença. Deito e acordo com a representação de uma biblioteca. Silêncio, calma, livros, conhecimento: quase tudo é virtuoso no espaço de livros enfileirados.

Amo bibliotecas. O amor foi sofrendo golpes. Os primeiros são as mudanças. Cada vez que troco de casa tenho de avaliar quais os livros que realmente são importantes. Como me mudei há pouco, mais uma vez tive de avaliar coisas. Um exemplo: eu tinha uma extensa coleção de dicionários de português, praticamente todos os grandes léxicos da nossa língua. Avaliei mentalmente: qual foi a última vez que abri o volume físico do dicionário? Não consegui recordar. Deixei de necessitar? Pelo contrário, não consigo escrever um parágrafo sem buscar auxílio deles. Porém, como quase tudo, percebi que só uso versões digitais, rápidas de serem acessadas. Aqueles livros imensos estavam ali, belos, imponentes, com histórias, parados e sem uso além do valor simbólico na estante. Doei todos os que existiam em forma não virtual. Mantive apenas os mais antigos, como o Dicionário Analógico do padre Carlos Spitzer.

Muitos livros com reproduções de imagens artísticas tiveram o mesmo destino. Pensei em como consigo acessar em altíssima resolução afrescos da Capela Sistina, sem que eu precise guardar aqueles volumes gigantescos com fotografias dela ainda antes da restauração. Fiz uma sessão de “processos de Moscou” com meus livros. Ao contrário de um tirano como Stalin, ao menos dei a cada um o direito de se defender. Muitos reconheceram que sua culpa não estava na alma, mas no corpo. Por qual motivo manter volumes de peso enorme, acumuladores de pó, desafiadores de todas as estantes possíveis se algo melhor e mais rápido era possível na tela? Se alguém alegar que só consegue ler em papel, deve ter cuidado, aproxima-se o dia em que não apenas os livros físicos serão descartados, mas os leitores deles, ambos, aparentemente, obsoletos.

Ato contínuo: tentei doar a colégios públicos próximos ao meu antigo endereço. Nenhum aceitou. Levei os mais acadêmicos para minha universidade e a acolhida não foi entusiasmada. Consegui doar muitos para presídios, onde a falta de acesso fácil à internet ainda torna o livro físico um valor.

Talvez eu esteja vendo o fim da tradição de Alexandria e outros centros bibliotecários. Será que bibliotecas serão como as canetas-tinteiro que coleciono? Peças antigas, bonitas, evocativas, porém há muito suplantadas por similares mais práticas e fáceis?

Em janeiro estive em uma das maiores bibliotecas do mundo: a Britânica de Londres. Admirei uma exposição com a Magna Carta e outros documentos extraordinários. Ao subir aos andares mais elevados, encontrei, claro, quilômetros de estantes com livros de bela encadernação. O óbvio ocorria a minha frente: a maioria absoluta dos seus muitos frequentadores estava lendo em... tablets. A biblioteca era um espaço de silêncio e de wi-fi potente. Vi que as obras antigas e mais delicadas eram todas digitalizadas e a biblioteca oferecia uma enormidade de títulos para serem baixados.

Toda geração cria nostalgia com sua tecnologia, mesmo a superada. Eu, baby boomer, olho com simpatia uma fita K7. Sei que meus sistemas de baixar músicas garantem mais clareza de som e muito mais praticidade. O que me faz sorrir ao reencontrar a peça é, por certo, uma nostalgia da infância ou uma lembrança de que guardo segredos históricos do passado desconhecido pelos jovens. Que adolescente saberia hoje dar aquela “puxadinha” no braço do toca-discos para iniciar o movimento rotatório do disco de vinil? Qual a utilidade desse conhecimento? Nenhuma...

O importante é o conhecimento, não o livro. Quero aprender e não valorizar um suporte específico, o livro in-quarto em papel feito a partir de celulose. Conhecimento pode estar em papiro, pergaminho, papel ou na tela. O saber é o substantivo, os adjetivos são secundários. A rigor, nada se perderia com o fim dos livros físicos, escaneados, digitalizados, guardados na nuvem e acessíveis a ainda mais leitores. Morrendo minha geração, provavelmente, livros podem ser vistos como um console de telejogo. Alguém ainda lembra ou sente falta?

A minha biblioteca privada vem diminuindo e só conservo obras raras, livros afetivos ou autografados por escritores conhecidos. Baixo mais livros do que compro novos em papel. Suponho que, em alguns anos, prédios de bibliotecas serão como os templos egípcios no vale do Nilo: imensos, solenes, narradores pétreos de uma glória antiga e, sem fiéis ou sem deuses, apenas com turistas e selfies. Será que todos terão consciência de que aqueles templos foram construídos também porque havia saberes em bibliotecas?

Minha rinite melhorou com a novidade, minha alma sempre será melancólica com o fim dos livros físicos. Será que um dia terei no quarto só a senha do wi-fi e os computadores para ver fotografias? Sempre é preciso cultivar a esperança.

terça-feira, 7 de agosto de 2018

O futuro já chegou. Você está preparado?

Christiane Berlinck | O Estado de S. Paulo

“O futuro já chegou, só não foi distribuído ainda”. Essa frase do William Gibson me ajuda a enxergar que a transformação digital, em poucos anos, provocará mudanças gigantescas no mundo como conhecemos hoje. Tudo vai mudar, e me desculpe se você ficar com medo ou ansioso por não estar preparado, mas isso será inevitável. Sistemas financeiros e de saúde, as comunicações e o varejo, em pouco tempo, serão bem diferentes do que conhecemos hoje. Meu conselho é simples, não perca tempo e se prepare.

Não serão somente os avanços em tecnologias que provocarão mudanças nas mais diferentes indústrias, mas sobretudo as mudanças nos comportamentos da sociedade e no mercado de trabalho. E é sobre isso que quero falar. A sobrevivência dos negócios será determinada pela capacidade das companhias de serem orientadas às pessoas. Ou seja, quanto mais tecnologia, mais foco em gente. Curioso, não?

Desta forma, naturalmente, surge o questionamento: quais serão as profissões do futuro? Isso não sei dizer, mas no último Fórum Econômico Mundial de Davos foram discutidas pesquisas que estimam que 65% das crianças que estão na escola atualmente trabalharão em empregos que não existem ainda. Também foi discutido o impacto da automação e da inteligência artificial, principalmente mudando as rotinas que conhecemos hoje em todas as profissões.

Novas tecnologias devem chegar e dominar o mercado, transformar posições de trabalho e criar outras que jamais sonharíamos em ver. Tudo isso num piscar de olhos. Obviamente, o medo toma conta de muita gente quando vislumbramos este cenário. Mas acredito que não haverá uma simples substituição da tecnologia pelo homem. Acredito que nós trabalharemos e entregaremos resultados infinitamente melhores se nos aliarmos a elas.

Qual é a dica? É não parar, é ter uma mentalidade de aprendizado constante e é se manter curioso o tempo todo, porque estamos em uma era do conhecimento exponencial. A única certeza que temos é que o profissional de sucesso, tanto do presente quanto o do futuro, é aquele que está em constante aprendizado e que usa o seu conhecimento para se diferenciar. Além dessa habilidade, que outras eu vejo como sendo importante?

Criatividade

“Nada se cria, tudo se transforma.” Há mais de 200 anos Lavoisier já havia observado a capacidade de transformação dos elementos da natureza. O que o mercado demandará no futuro são pessoas criativas, e aqui não estou me referindo apenas a artistas, pintores e escritores, mas a visionários capazes de transformar o caminho por onde passam. (Re)criando novas formas de organizar o trabalho trazendo conceitos muitas vezes de outras áreas do conhecimento ao seu campo de trabalho. Portanto, possuir um repertório de conhecimento plural será fundamental.

Capacidade analítica

“Possuir pensamentos analíticos que durem uma vida inteira …” Em tempos de fake news, o pensamento de Edward Tufte ganha imensa relevância. As plataformas de inteligência artificial, sobretudo com a chegada da computação quântica, serão capazes de agregar e processar quantidades gigantescas de informações quase que imediatamente. Algo que os humanos não conseguirão desempenhar com a mesma igualdade. Porém, somente os humanos são capazes de realizar julgamentos usando seu conhecimento como base.

Colaboração

“A tecnologia mudou a forma como os humanos interagem.” Dan Brown vislumbrou a mudança no comportamento da sociedade e é exatamente por isso que empatia e colaboração serão habilidades chaves.

Capacidade de se colocar no lugar dos outros para entender novas realidades e personas já é uma necessidade não apenas para desenharmos a jornada do consumidor e criar soluções inovadoras para nossos clientes, mas também para sermos melhores pessoas. Ou podemos simplificar tudo isso e falar em colaboração. Mesmo que detentores de um conhecimento mais plural, os profissionais do futuro serão aqueles capazes de encontrar outro humano com o conhecimento complementar e que vislumbrem formas de integrar diferentes pessoas e ideias em projetos únicos, que de fato acrescentem valor na sociedade.

Por essas e outras, concordo com os que dizem que o futuro já chegou, mas sou otimista em relação aos impactos das tecnologias inteligentes no mercado de trabalho. O que nos tornará mais preparados para lidar com os desafios que esta transformação trará será, ironicamente, nossa capacidade de ser mais humanos.

*Diretora de RH da IBM Brasil.

terça-feira, 12 de junho de 2018

Facebook: hora de compartilhar ou desgrudar?

A onipresente rede social de Mark Zuckerberg tornou-se um problema político, econômico e existencial - e já há quem defenda um êxodo em massa

Por Alexandre Matias | ] cultura [

Ilustrações Lucas Levitan

O SENADOR NORTE-AMERICANO Dick Durbin olhava para o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, por cima dos óculos, durante o interrogatório que o dono da maior rede social do planeta atravessou no início de abril. “Você ficaria à vontade em compartilhar conosco o nome do hotel em que ficou na noite passada?”, perguntou. “Ahn…”, balbuciou o cacique de uma tribo digital com mais de dois bilhões de pessoas, para responder em seguida, com um sorriso constrangido, “não”. A resposta foi recebida com uma explosão de gargalhadas dos presentes na sessão do senado americano, em Washington.

O inquérito respondido por Zuckerberg dizia respeito ao escândalo envolvendo a maior rede social do mundo, que fora usada pela consultoria política inglesa Cambridge Analytica como plataforma digital para sugar dados de quase 90 milhões de pessoas e depois manipular suas escolhas online para que elas fossem refletidas em votos. A Cambridge gaba-se de ter sido decisiva em recentes terremotos políticos modernos, como a eleição de Donald Trump nos EUA e o Brexit, referendo que desconectou o Reino Unido do Mercado Comum Europeu.

A bomba explodiu quando um ex-funcionário da empresa, o programador Christopher Wylie, veio a público para revelar que a Cambridge Analytica havia usado um inocente teste de personalidade postado na rede para drenar informações dos usuários do Facebook e influenciar suas escolhas a partir de anúncios e posts patrocinados direcionados para diferentes tipos de eleitores. A crise foi tamanha que a Cambridge anunciou em maio que fechará suas portas.

O teste vinha dentro de um aplicativo que pedia para que o público entregasse todo o tipo de informação sobre si mesmo armazenada pelo Facebook: agenda de contatos, quantidade de likes, links clicados, histórico de buscas. A minúcia chegava ao extremo de colher dados sobre pessoas que nem sequer estão na rede social, através de contatos digitais diferentes, como a agenda de telefones no celular ou o histórico de e-mails daqueles que aceitaram usar o app clicando inocentemente na caixinha de permissões do teste de personalidade.

Embora o próprio Zuckerberg lave as mãos e diga que foram as pessoas que aceitaram os termos de uso tanto do aplicativo quanto do Facebook, o fato é que a empresa controla uma quantidade de informações pessoais cada vez maior e tem se tornado central na maioria das conexões entre pessoas atualmente. Mesmo fora de seu domínio azul, Zuckerberg ainda rastreia as pessoas pelo Instagram e pelo WhatsApp, duas ferramentas independentes que tiveram saltos de popularidade e foram compradas pelo Facebook.

A era digital fez nascer um novo tipo de oligopólio: o dos dados pessoais. Aproveitando-se da ingenuidade do público e de uma nova legislação norte-americana que permitia a vigilância online após os atentados de 11 de setembro de 2001, novas empresas passaram a oferecer produtos online aparentemente gratuitos - sejam redes sociais, e-mails online, aplicativos de comunicação e de relacionamento, serviços na nuvem e mapas digitalizados - que coletam informações sobre cada passo dado por seus usuários. Ao aceitar os termos de uso destes novos serviços, as pessoas aos poucos foram abrindo mão de sua privacidade e até de sua liberdade, carregando dispositivos de monitoramento online em seus bolsos.

Corporações como Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft começaram a desdobrar suas atividades para além de suas funções originais, aumentando o nível de consentida invasão de privacidade de seus usuários. Conhecendo melhor seus clientes como nenhum outro tipo de empresa na história, eles começaram a vender estas informações em forma de publicidade, personalizando os anúncios de acordo com os hábitos digitais de seus “consumidores” - que são, na realidade, o verdadeiro produto oferecido aos anunciantes pela rede social.

Empresas menores como Twitter, Spotify, Uber e Netflix, entre inúmeras outras, também coletam seus dados para “melhorar seus serviços”, embora todos almejem ter a influência e o tamanho dos dois maiores gigantes digitais: Google e Facebook. Se o primeiro não tem uma grande rede social para conectar as pessoas, é simplesmente dono do maior site de buscas do mundo, do principal serviço de streaming do planeta (o YouTube), do principal sistema operacional para celulares (o Android) e do principal serviço de mapas online do mundo (o Google Maps).

Já o Facebook parece ter uma influência maior do que a simples inteligência artificial bradada pela empresa. Ele bane a nudez (incluindo mães que amamentam), mas não tira do ar cenas violentas, por alegada “liberdade de expressão”. No mesmo inquérito realizado nos EUA, Zuckerberg assegurou que grupos de ódio são proibidos no Facebook, quando qualquer usuário percebe a tendência belicosa por trás de comentários, likes e compartilhamentos.

A crescente polarização ideológica da sociedade no mundo todo parece ter sido reforçada pela distribuição eletrônica de publicações da rede, com a criação de bolhas de interesse que não conversam entre si. Problema que o indiano Chamath Palihapitiya, que chegou a ser vice-presidente de crescimento de usuários da rede entre 2007 e 2011, apontou no fim do ano, em uma palestra na Escola de Negócios de Stanford sobre o vício em redes sociais. Para o ex-diretor da empresa, o Facebook está destruindo o funcionamento da sociedade e rasgando o tecido social ao fazer as pessoas se tornarem compulsivas no uso e na recompensa mental que seu uso traz. Na mesma época, o primeiro presidente do Facebook, Sean Parker, admitiu em um evento na Filadélfia que a rede foi desenhada para ser viciante: “Só Deus sabe o que estamos fazendo com o cérebro de nossas crianças.”

Todas essas revelações não alteraram significativamente o engajamento de seus usuários, embora um movimento de êxodo digital tenha se intensificado desde então, e o Facebook venha encontrando dificuldades em atrair usuários mais jovens. Obviamente, a opção de abandonar o Facebook é complicada, pois a rede se tornou central em uma série de relações sociais e comerciais - e ainda não encontrou um rival à altura (quadro acima).

O que nos deixa a um clique da tirania, como alertou a professora Melissa K. Scanlan, da Escola de Direito de Vermont, em um artigo no jornal britânico The Guardian: “O uso nefasto de nossos dados pessoais está em toda parte. Se a Cambridge Analytica pode obtê-los, o que impede que um governo também os tenha?” E prosseguiu: “A maior tirania seria a fusão do monopólio corporativo e do poder governamental, criando o estado de vigilância mais invasivo da história.”

Jamais poderíamos imaginar que a distopia do futuro digital que habitamos hoje fosse mais assustadora que a ficção de George Orwell e Aldous Huxley, que cogitaram, respectivamente, o estado de vigilância máxima personificado na figura do Grande Irmão no livro 1984 e o estado de êxtase alienante em Admirável Mundo Novo. O início do século 21 parece ser uma mistura destes dois cenários, em que alimentamos um Grande Irmão digital com nossos êxtases pessoais.

segunda-feira, 21 de maio de 2018

Queimando livros na era digital

Possuir livro físico que não pode ser rastreado ou hackeado pode ser visto como ato de rebelião

Matt Wasielewski, The New York Times

via Estadão

Num tribunal de Nova York, advogados debatiam as ideias racistas de Atticus Finch. Enquanto isso, livros, incluindo “O Sol é para todos", no qual Finch é o virtuoso herói, eram queimados na televisão numa refilmagem de “Fahrenheit 451.” É algo que lembra meados do século 20, mas esses clássicos americanos ainda ecoam em 2018.

Produzida com 7 milhões de dólares, a adaptação de Aaron Sorkin trazendo para os palcos o romance de 1960, “O Sol é para todos”, que lida com o racismo, deve estrear na Broadway em dezembro após acordos que puseram fim a uma série de processos judiciais este mês.

O patrimônio da autora, Harper Lee, processou a produção, alegando que o rascunho do roteiro era demasiadamente diferente do romance. Mas o principal produtor do espetáculo, Scott Rudin, disse ao Times que não estava disposto a manter alguns dos antiquados pontos de vista do livro a respeito do racismo.

“Não quero e não vou apresentar um espetáculo que, em se tratando de políticas raciais, dê a impressão de ter sido escrito no mesmo ano que o livro", disse Rudin. “O mundo mudou de lá para cá.”

A questão foi complicada pela publicação de “Vá, coloque um vigia", no qual Lee retrata Finch como um velho racista e segregacionista.

“O gênio saiu da garrafa", disse ao Times Joseph Crespino, autor de um livro a respeito de Atticus Finch. “Não podemos ter a figura idealista e descomplicada de Atticus, principalmente quando sabemos que ela estava lutando para compreender o personagem.”

Enquanto Rudin debatia no tribunal o contexto contemporâneo do romance, Ramin Bahrani o estava queimando, juntamente com as obras de Platão, Kafka, Marx e J.K. Rowling.

A versão cinematográfica de Bahrani para “Fahrenheit 451” está em cartaz na HBO. Inicialmente, Bahrani temeu que o alerta de Bradbury mostrando um mundo distópico e sem livros, sem o conhecimento que eles contêm, não ecoaria na cultura contemporânea e sua preferência pelo digital. Mas, nas páginas do Times, ele escreveu dizendo ter percebido que a mensagem do romance continua tão relevante hoje quanto na época de sua publicação, em 1953.

Possuir um livro físico que não pode ser rastreado ou hackeado pode ser visto como ato de rebelião Foto: Pixabay

“Bradbury estava preocupado com o advento da Reader’s Digest. Hoje, temos a Wikipedia e o Twitter", escreveu ele. “O autor temia que as pessoas se limitassem a ler as manchetes. Hoje, parece que os emojis substituíram metade das palavras na internet.”

Bahrani disse que Bradbury previu a ascensão dos “fatos alternativos” numa era da “pós-verdade”. Num mundo digital, possuir um livro físico que não pode ser rastreado, hackeado ou alterado pode ser visto como um ato de rebelião.

A indústria da moda também está reinventando uma relíquia da era pré-digital para fazer uma afirmação contemporânea. Das passarelas às butiques de Paris boutiques, os padrões estampados das colchas são o último grito.

Na loja da Calvin Klein em Manhattan, os fregueses podem escolher a partir de um acervo de colchas estampadas artesanais dos séculos 19 e 20. Em abril, a fabricante de acessórios Loewe apresentou uma coleção de estampas na Feira de Móveis de Milão. E as marcas começaram a oferecer jaquetas masculinas decoradas com tecidos estampados do mesmo tipo.

“Para mim, essa é a relação com a vida doméstica e com as emoções de um consumidor", disse Emily Bode, estilista da Bode, marca de moda masculina que oferece paletós exclusivos com estampas tradicionais a 1,5 mil dólares.

Ela disse que as estampas como as das colchas oferecem uma sensação física e emocional de conforto.

“Tivemos dois fregueses que compraram seus casacos estampados e, no mesmo dia, dormiram usando as peças”, disse ela ao Times.

Com o mundo da moda ligado nos perfis do Instagram, a sensação caseira dessas colchas é um atrativo.

Amelia Peck, curadora de arte decorativa americana no Metropolitan Museum of Art, disse, “O engraçado é que as colchas já foram redescobertas outras vezes”.

Matt Wasielewski, The New York Times

via Estadão

Num tribunal de Nova York, advogados debatiam as ideias racistas de Atticus Finch. Enquanto isso, livros, incluindo “O Sol é para todos", no qual Finch é o virtuoso herói, eram queimados na televisão numa refilmagem de “Fahrenheit 451.” É algo que lembra meados do século 20, mas esses clássicos americanos ainda ecoam em 2018.

Produzida com 7 milhões de dólares, a adaptação de Aaron Sorkin trazendo para os palcos o romance de 1960, “O Sol é para todos”, que lida com o racismo, deve estrear na Broadway em dezembro após acordos que puseram fim a uma série de processos judiciais este mês.

O patrimônio da autora, Harper Lee, processou a produção, alegando que o rascunho do roteiro era demasiadamente diferente do romance. Mas o principal produtor do espetáculo, Scott Rudin, disse ao Times que não estava disposto a manter alguns dos antiquados pontos de vista do livro a respeito do racismo.

“Não quero e não vou apresentar um espetáculo que, em se tratando de políticas raciais, dê a impressão de ter sido escrito no mesmo ano que o livro", disse Rudin. “O mundo mudou de lá para cá.”

A questão foi complicada pela publicação de “Vá, coloque um vigia", no qual Lee retrata Finch como um velho racista e segregacionista.

“O gênio saiu da garrafa", disse ao Times Joseph Crespino, autor de um livro a respeito de Atticus Finch. “Não podemos ter a figura idealista e descomplicada de Atticus, principalmente quando sabemos que ela estava lutando para compreender o personagem.”

Enquanto Rudin debatia no tribunal o contexto contemporâneo do romance, Ramin Bahrani o estava queimando, juntamente com as obras de Platão, Kafka, Marx e J.K. Rowling.

A versão cinematográfica de Bahrani para “Fahrenheit 451” está em cartaz na HBO. Inicialmente, Bahrani temeu que o alerta de Bradbury mostrando um mundo distópico e sem livros, sem o conhecimento que eles contêm, não ecoaria na cultura contemporânea e sua preferência pelo digital. Mas, nas páginas do Times, ele escreveu dizendo ter percebido que a mensagem do romance continua tão relevante hoje quanto na época de sua publicação, em 1953.

Possuir um livro físico que não pode ser rastreado ou hackeado pode ser visto como ato de rebelião Foto: Pixabay

“Bradbury estava preocupado com o advento da Reader’s Digest. Hoje, temos a Wikipedia e o Twitter", escreveu ele. “O autor temia que as pessoas se limitassem a ler as manchetes. Hoje, parece que os emojis substituíram metade das palavras na internet.”

Bahrani disse que Bradbury previu a ascensão dos “fatos alternativos” numa era da “pós-verdade”. Num mundo digital, possuir um livro físico que não pode ser rastreado, hackeado ou alterado pode ser visto como um ato de rebelião.

A indústria da moda também está reinventando uma relíquia da era pré-digital para fazer uma afirmação contemporânea. Das passarelas às butiques de Paris boutiques, os padrões estampados das colchas são o último grito.

Na loja da Calvin Klein em Manhattan, os fregueses podem escolher a partir de um acervo de colchas estampadas artesanais dos séculos 19 e 20. Em abril, a fabricante de acessórios Loewe apresentou uma coleção de estampas na Feira de Móveis de Milão. E as marcas começaram a oferecer jaquetas masculinas decoradas com tecidos estampados do mesmo tipo.

“Para mim, essa é a relação com a vida doméstica e com as emoções de um consumidor", disse Emily Bode, estilista da Bode, marca de moda masculina que oferece paletós exclusivos com estampas tradicionais a 1,5 mil dólares.

Ela disse que as estampas como as das colchas oferecem uma sensação física e emocional de conforto.

“Tivemos dois fregueses que compraram seus casacos estampados e, no mesmo dia, dormiram usando as peças”, disse ela ao Times.

Com o mundo da moda ligado nos perfis do Instagram, a sensação caseira dessas colchas é um atrativo.

Amelia Peck, curadora de arte decorativa americana no Metropolitan Museum of Art, disse, “O engraçado é que as colchas já foram redescobertas outras vezes”.

sexta-feira, 18 de maio de 2018

A França contra os Robôs

"O perigo não está nas máquinas, senão teríamos de sonhar o absurdo: destruí-las pela força, à maneira dos iconoclastas que, ao quebrar as imagens, se vangloriavam de aniquilar também as crenças. O perigo não está na multiplicação das máquinas, mas no número crescente de homens habituados desde a infância a desejar apenas o que as máquinas podem dar." Georges Bernanos

Além de ser contado entre os maiores escritores franceses, Georges Bernanos foi, durante a Segunda Guerra Mundial, desde o seu autoexílio no Brasil, uma voz incisiva na denúncia do colaboracionismo de parte da França com o regime nazista. Perante a derrota de Hitler, sua batalha deveria terminar? De maneira nenhuma: sem concessões em seu antitotalitarismo, ele antevê e se opõe a uma nova ameaça à liberdade, ascendente tanto no mundo capitalista como no mundo comunista - o império da técnica, do dinheiro, do controle mecânico. A França contra os Robôs é uma eloquente defesa da liberdade humana diante do crescente predomínio da tecnologia. Esta edição conta com uma seção de textos inéditos, incluindo correspondências, entrevistas, discursos e anotações de Bernanos concomitantes à escrita do livro.

A França contra os Robôs

Georges Bernanos

É Realizações, 2018

256 páginas

quarta-feira, 9 de maio de 2018

Depósitos do conhecimento

Cena do episódio "Safe And Sound" da série distópica "Philip K. Dick's Electric Dreams" (Amazon Prime, 2018)

Jovem dominada por fobia social muda-se com a mãe para uma cidade futurística. Diante da ênfase em segurança e prevenção contra o terrorismo do local, não demora e sua vida escolar é consumida por medo e paranoia. Logo, ela encontra orientação e companhia nos lugares mais inesperados.

segunda-feira, 30 de abril de 2018

Algoritmos não mentem

A Netflix aprendeu uma dura lição. Quando buscou fazer os menus de seus consumidores a partir da lista que estes informavam, jogou dinheiro no lixo. Quando questionadas por suas preferências, as pessoas elencavam filmes inteligentes, europeus, iranianos, alternativos, documentários. Mas, na verdade, ninguém usava o menu.

Enquanto projetavam um perfil de amantes de filmes inteligentes, na verdade, viam filmes de terror, crimes, romances, comédias idiotas e super-heróis bobos. A Netflix resolveu então perguntar ao algoritmo, nosso oráculo. O algoritmo sabe de mim mais do que eu sei de mim mesmo. Outra vez, santo Agostinho. Só que, para este, era Deus quem sabia mais de mim do que eu sabia de mim mesmo.

E aí chegou ao que precisava. Nós mentimos, o algoritmo não. Rastreando os tipos de filmes realmente vistos, a Netflix chegou à solução: não pergunte para as pessoas do que elas gostam, porque elas mentem (provavelmente, para si mesmas), olhe para o que elas fazem de fato. De novo, nada que a filosofia moral já não soubesse.

Trecho do artigo "Todo mundo mente", de Luiz Felipe Pondé, na Folha.

segunda-feira, 23 de abril de 2018

quinta-feira, 19 de abril de 2018

Calma, Jorge

Em sua coluna, Marcio Coelho relembra o primeiro Congresso do Livro Digital para concluir: tem espaço para todo mundo. Leitores não faltam, basta publicar para eles.

Publishnews

Foto histórica do I Congresso Internacional do Livro Digital

Há pouco mais de oito anos, em março de 2010, aconteceu o I Congresso Internacional do Livro Digital. Uau, o que será que vão falar nesse congresso? Era a pergunta que o marcado editorial e livreiro se fazia com um medo danado de ouvir que o livro físico acabaria. Preocupação desimportante diante dos problemas reais enfrentados pela cultura do livro.

O lugar escolhido foi o hotel Maksoud Plaza, com seu cheiro de couro velho, seus capitonês e seu pomposo bar, em que um expresso custava, na época, R$ 6. Mas era o primeiro congresso, gente do mundo inteiro. Precisava ser num lugar com a cara da classe média paulistana: decadente e ostentador.

Como em todos os eventos do mercado editorial, lá estavam os amigos. O homem do chapéu Panamá, distribuidores, editores, livreiros, autores e babadores de ovos. Mas não era felicidade que eu via nos rostos. Era ansiedade, era medo, era apreensão. Tudo porque estávamos ali para ouvir sobre livros digitais.

Bom, muitos players internacionais depois - falando coisas que não sabiam sobre o Brasil e dando prognósticos apocalípticos sobre o nosso mercado - foi a vez de Jorge Carneiro falar. O dono da Ediouro, com quem trabalhei na minha fase na Nova Fronteira, dirigiu-se à espécie de palco com um ar de derrotado. Quando ele olhou para o público, seu olhar ficou longe, no horizonte, ele demorou longos segundos para começar.

No final do seu discurso, porém, ele fez um pedido que, a mim, pareceu desesperado: “precisamos tomar cuidado com o que vai acontecer com as nossas editoras. O que vai acontecer agora, gente? É o futuro do nosso ganha-pão que está em jogo aqui” (Jorge, não me lembro bem das palavras, mas me marcou).

Isso tudo pode soar como estranho, mas não era. A novidade chegava com ares de devastação. Era a bomba D jogada no mercado. D de digital. Lembro de sair daquele evento cheio de dúvidas. Mas depois houve mais alguns congressos como aquele, participei, aí dúvidas aumentaram.

O tempo passou e no último dia 10 de abril, em Londres, a TAG conquistou o The Quantum Innovation Award. Um clube de assinatura de livros físicos vence um prêmio internacional de inovação, por mais paradoxal que possa parecer.

O livro físico acabou? Não. E o livro digital? Calma, Jorge, tem espaço para todo mundo. Como diz meu amigo Bruno Mendes, leitores não faltam, basta publicar para eles.

Publishnews

Foto histórica do I Congresso Internacional do Livro Digital

Há pouco mais de oito anos, em março de 2010, aconteceu o I Congresso Internacional do Livro Digital. Uau, o que será que vão falar nesse congresso? Era a pergunta que o marcado editorial e livreiro se fazia com um medo danado de ouvir que o livro físico acabaria. Preocupação desimportante diante dos problemas reais enfrentados pela cultura do livro.

O lugar escolhido foi o hotel Maksoud Plaza, com seu cheiro de couro velho, seus capitonês e seu pomposo bar, em que um expresso custava, na época, R$ 6. Mas era o primeiro congresso, gente do mundo inteiro. Precisava ser num lugar com a cara da classe média paulistana: decadente e ostentador.

Como em todos os eventos do mercado editorial, lá estavam os amigos. O homem do chapéu Panamá, distribuidores, editores, livreiros, autores e babadores de ovos. Mas não era felicidade que eu via nos rostos. Era ansiedade, era medo, era apreensão. Tudo porque estávamos ali para ouvir sobre livros digitais.

Bom, muitos players internacionais depois - falando coisas que não sabiam sobre o Brasil e dando prognósticos apocalípticos sobre o nosso mercado - foi a vez de Jorge Carneiro falar. O dono da Ediouro, com quem trabalhei na minha fase na Nova Fronteira, dirigiu-se à espécie de palco com um ar de derrotado. Quando ele olhou para o público, seu olhar ficou longe, no horizonte, ele demorou longos segundos para começar.

No final do seu discurso, porém, ele fez um pedido que, a mim, pareceu desesperado: “precisamos tomar cuidado com o que vai acontecer com as nossas editoras. O que vai acontecer agora, gente? É o futuro do nosso ganha-pão que está em jogo aqui” (Jorge, não me lembro bem das palavras, mas me marcou).

Isso tudo pode soar como estranho, mas não era. A novidade chegava com ares de devastação. Era a bomba D jogada no mercado. D de digital. Lembro de sair daquele evento cheio de dúvidas. Mas depois houve mais alguns congressos como aquele, participei, aí dúvidas aumentaram.

O tempo passou e no último dia 10 de abril, em Londres, a TAG conquistou o The Quantum Innovation Award. Um clube de assinatura de livros físicos vence um prêmio internacional de inovação, por mais paradoxal que possa parecer.

O livro físico acabou? Não. E o livro digital? Calma, Jorge, tem espaço para todo mundo. Como diz meu amigo Bruno Mendes, leitores não faltam, basta publicar para eles.

domingo, 15 de abril de 2018

quarta-feira, 4 de abril de 2018

A geração Facebook

Por Eduardo de Barros | Adversa

Basta ligar o computador - ou o smartphone ou sabe-se lá mais o que - para se deparar com estas massas fantasmagóricas digladiando-se virtualmente, num espetáculo tão patético como desumano. Eis a geração Facebook!

Mas afinal o que se ganha quando se faz o mal aos outros? Já Simone Weil punha tal questão e respondia “Cresce-se. Estende-se. Enche-se um vazio em si criando-o nos outros”. Sim, crescemos virtualmente, estendendo nossos múltiplos tentáculos. Já que não temos mais intimidade, nos dedicamos a perscrutar vida intima alheia, tudo invadindo com nosso veneno biliar.

Eis o ‘homem novo’ - sonhado por todas as utopias - que tendo abolido toda vida interior, ficou completamente oco, desde que vendeu sua alma num mercado de pulgas. Seu único divertimento é o xingamento e só encontra suas delícias em tornar vazios os demais.

quarta-feira, 14 de março de 2018

Os buscadores assumiram o papel de nossos conselheiros pessoais

Leo Renato | Metrópoles

Você já deve ter passado por esta situação: precisa comprar um produto e acessa na internet, muitas vezes pelo celular, o site de algum buscador. Vamos imaginar que você quer saber qual notebook deve comprar. Seja para o Google, Bing ou Yahoo (para ficarmos nos três maiores buscadores), você digita: “melhor notebook para trabalhar em casa”.

Nesse caso, você pode entrar em contato com aquele amigo ou amiga que entende bastante de computador ou, como estamos fazendo cada vez mais, jogar essa dúvida para os nossos novos conselheiros virtuais pessoais: os buscadores. Tenho certeza que você já fez isso alguma vez. Não há nada anormal. Perguntamos para quem confiamos. E os buscadores ganham espaço justamente por isso.

Entre os milhares de conteúdos espalhados pela web, os buscadores querem ajudá-lo e fornecem o melhor resultado para a busca que você está fazendo. O foco é entregar conteúdos de qualidade - ou seja, que sejam úteis e relevantes para o que estamos perguntando.

E aí vem a pergunta: será que aquelas indicações boca a boca vão acabar? Acredito que não. Até porque a necessidade de o ser humano se relacionar ainda é grande. Mas, a depender do que você estiver pesquisando, uma pergunta para o Google pode ser a solução rápida e objetiva, sem ter que importunar algum amigo ou conhecido.

Mas você já imaginou quando acabamos de chegar em uma cidade e não temos essa referência? Ou quando você está viajando para outra localidade? Certamente você usará um buscador para responder a várias perguntas. “Qual o melhor restaurante da cidade”, “onde fazer exercícios ao ar livre em Londrina”, “que horas fecha o metrô de Madrid” - são tipos de questões que, sem dúvida, o Google vai lhe responder rapidamente.

Como estamos perdendo a capacidade de esperar, queremos o melhor resultado no menor tempo possível. E estamos cada vez mais específicos. Segundo dados do Google, em dois anos (2015 a 2017), as buscas feitas por meio de celulares nos Estados Unidos por “xampu para…” aumentaram 130%.

Quanto mais perguntamos para os buscadores e eles nos ajudam, mais continuamos a tirar nossas dúvidas com eles e pedir-lhes indicações. Muito por causa disso, o Google começou a trazer definições já na página de resultados da busca, sem precisar que você acesse um site para ter aquela

pergunta respondida.

As buscas pelos celulares também crescem cada dia mais. E isso mostra muito do nosso comportamento. Estamos com informações ao alcance de um comando. Em vez de mandarmos uma mensagem (e ligações telefônicas vão ser coisa do passado) para alguém toda hora que precisamos de algo, fazemos a busca e já recebemos a resposta em menos de um segundo.

Não podemos nos esquecer dos assistentes virtuais, que vêm ganhando cada vez mais espaço no nosso dia a dia. A Siri, da Apple, é um desses exemplos. Na South by Southwest (SXSW), em Austin, nos Estados Unidos, o Google criou uma casa que funciona totalmente por comandos de voz. Já imaginou organizar a sua gaveta de meias apenas por meio de um comando desses? Pois é. Já é uma realidade.

#HeyGoogle, rearrange my sock drawer: how the Google Assistant Fun House does chore day at #SXSW. pic.twitter.com/RViIgDtIRu

— Google (@Google) 11 de março de 2018

Bom, falar com aparelhos vai ser mais normal do que imaginamos. Um outro estudo do Google, feito em 2017, nos EUA, mostrou que 41% das pessoas que têm um assistente virtual relatam a impressão de estarem falando com uma outra pessoa ou um amigo.

Leo Renato Bernardes é jornalista e especialista em marketing e comunicação digital

terça-feira, 13 de março de 2018

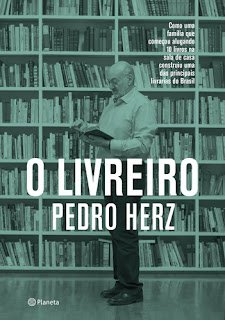

O livro digital não foi o boom que se apregoou

Indagações quanto ao futuro do varejo, ainda falando em livrarias, passam também pela aparição de novas mídias, que modificaram os produtos que costumávamos vender no nosso mix de mercadorias. Tememos o caso dos livros eletrônicos. Nós nos preparamos para a era dos e-books, com todo aquele estardalhaço que sem fez em torno do formato digital (e, claro depois do fiasco que foram os CD-ROMS...). Fizemos em 2012 uma parceria com a Kobo, empresa de origem canadense comprada pela japonesa Rakuten, quando então passamos a oferecer o seu tablet com exclusividade no Brasil. Foi uma parceria importante, no momento adequado - Amazon, Google e Apple já estavam disputando o mercado de livros eletrônicos, tanto em conteúdo como em aparelhos de leitura, os e-readers. A Rakuten, bem menor que os três concorrentes, crescia também em conteúdo, já alcançando 2,5 milhões de títulos em seu catálogo digital. Fora isso, o seu tablet lia todos os e-readers, menos o da Amazon, que era protegido. Assim, firmamos uma parceria que nos pareceu oportuna. Vejo hoje que o livro digital não foi o boom que se apregoou e até parece entrar em declínio - de novo, as pitonistas que anunciaram, pela enésima vez, a morte do livro impresso tropeçaram no engano. Há outros exemplos de como as novas mídias alteraram produtos que imaginávamos ter vida longa - falarei disso a seguir. Contudo, cabe aqui a perguntinha básica: se ainda há motivos para acreditar no livro em formato tradicional, de papel, por que uma livraria deveria temer pelo seu futuro?

Trecho do livro "O livreiro", de Pedro Herz (Planeta, 2017)

quinta-feira, 8 de março de 2018

terça-feira, 6 de março de 2018

Eu googlo, tu googlas, ele googla

Verbos que a tecnologia está impondo à língua

Ruy Castro | O Popular

Vejo pouco televisão, e um dos motivos é o de que, com frequência, não entendo a língua. Um comercial a que assisti por acaso outro dia falava em "antenizar". Depois de um breve exercício de inteligência, deduzi que tinha a ver com "antena", embora não entendesse a que se destinava. Outro anúncio usou a palavra "multitelando", o que me fez perguntar como seria a conjugação desse novo verbo: "Eu multitelo, tu multitelas, ele multitela, nós multitelamos, vós multitelais, eles multitelam"?

Este me parece ser o problema das palavras que, pela avassaladora presença da tecnologia no nosso cotidiano, estão gerando verbos há pouco impensáveis. Consultar o Google, por exemplo, é googlar. Como se conjuga? "Eu googlo, tu googlas, ele googla". Estou sabendo também que publicar algo na internet —o contrário de "baixar"— é "upar". Com isso, lá vamos nós de novo: "Eu upo, tu upas, ele upa". Donde, "Upei minha dissertação de mestrado. Pode googlar que você acessa". Parece difícil de pronunciar comendo farofa.

Mais sofisticado é "shipar", que, segundo informação de cocheira, vem de "relationship", relação em inglês, e significa apoiar ou torcer por uma relação entre duas pessoas: "Estou shipando a Julia e o Thiago". Mas, atenção: nada impede que, alguns minutos antes da publicação desta coluna, "shipar" tenha sido abolido do jargão, assim como aconteceu com outros verbos que, por súbita falta de função, perderam o sentido.

É o caso de "blogar", criado no tempo em que os blogs dominavam o mundo e, por isso, incorporado em triunfo ao Aurélio. Quem diria que, em menos de dez anos, os blogs ficariam tão miseravelmente fora de moda que blogar seria um verbo morto?

"Tuitar" também foi parar no Aurélio. Mas nada impede que, daqui a pouco, ninguém mais tuíte --apenas feicebuque ou instagram.

Imagem: Internet

segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018

As pessoas e seus livros

Não consigo evitar esse sentimento egoísta de amar prateleiras gorduchas

Ruth Manus | O Estado de S. Paulo

Lembro que logo que entrei na faculdade de direito, os olhos do meu pai brilhavam ao me ver perambulando com aquelas dezenas de livros que eu mal compreendia. Francesco Carnelutti, Cândido Dinamarco, Maria Helena Diniz, Franco Montoro, Dalmo Dallari. O simples fato de ver os livros ao meu lado já parecia ser quase suficiente para alegrar aqueles olhos de pai professor, que, no fundo, sabia que frequentemente eu lia sobre teoria geral do direito civil pensando seriamente se meu açaí seria com banana ou com morango.

Até que um dia aquele olhar risonho foi tomado por uma nuvem negra e a expressão pacífica do pisciano ganhou ares de assombro. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Ele não queria acreditar que a própria filha, tão Manus e tão alérgica a wasabi quanto ele, pudesse estar cometendo tamanha atrocidade. Ele se aproximou lentamente, como quem estica o pescoço assustado para observar uma vítima de acidente ou um animal selvagem, e me perguntou o que eu estava fazendo.

“Estudando”, eu respondi, um pouco desconcertada com a existência de dúvida perante uma cena tão autoexplicativa. Então ele disse aos solavancos com os olhos arregalados “VO. CÊ. ES. TÁ. GRI. FAN. DO. O. LI. VRO. COM. CA. NE. TA?”. Eu, cada vez mais desnorteada, respondi que sim, estava grifando com marca texto laranja e fazendo anotações com a caneta azul, afinal, o livro era meu, não era da biblioteca. Certo?

Foi então que eu descobri que as pessoas têm relações absolutamente distintas com seus livros. O que parece normalíssimo para alguns, parece um verdadeiro sacrilégio para outros. Temas como emprestar ou não emprestar, doar ou não doar, anotar ou não anotar, dobrar ou não dobrar, tornam-se dilemas tão shakespearianos quanto ser ou não ser.

Eu confesso que realmente adoro anotar coisas nos meus livros. Puxar setas, grifar frases, colocar asteriscos. E não tenho qualquer problema em fazer isso a caneta. Até com caneta vermelha, se for preciso. Meus livros frequentemente se parecem com a bandeira do orgulho gay. No entanto, tenho a mais profunda aversão a pessoas que dobram a pontinha da página para marcar algo que julguem relevante. Isso sim me tira do sério.

Minha mãe faz algumas anotações, mas sempre a lápis. Meu pai é absolutamente incapaz de interferir nas linhas. Quando muito, coloca seu nome na primeira página. Minha tia compra o livro, lê e doa. Acho a coisa mais linda do mundo. E não tenho a menor capacidade de fazer o mesmo. Preferiria doar dinheiro vivo para bibliotecas públicas do que doar meus livros. Simplesmente não consigo evitar esse sentimento egoísta de amar prateleiras gorduchas.

Outro dia minha irmã me perguntou por que eu não tinha um Kindle. Eu, antes de lembrar daquele aparelho para ler livros digitais, confundi Kindle com kinder e me perguntei por que minha irmã achava que eu deveria ter ovos de chocolate recheados com surpresas nessa fase da vida. Mas depois que entendi, respondi, quase ofendida, “Ué Nina, porque eu gosto de livros!”. Ela me olhou com aquela cara de administradora hi-tech e disse “os livros não deixam de ser livros por serem digitais”. Até hoje não sei bem o que pensar, me mantendo no conservadorismo do papel.

Soma-se a isso a traumática experiência de emprestar livros. Quantos livros foram e não voltaram? Quantos livros ficaram nas nossas prateleiras sem que saibamos exatamente quem nos emprestou? Trata-se de uma prática cujos índices de insucesso rondam os 98%.

Ninguém dá atenção para esse assunto, mas a relação das pessoas com os seus livros é tão íntima quanto uma vida de casal. Há pormenores, traumas, manias. Há sutilezas, pânicos, bloqueios. Prefiro que mexam no meu queijo do que mexam nos meus livros. Eu hein, vai que dobram a pontinha da página.

Imagem: Internet

quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

Isso é muito Black Mirror

Cuidado: o futuro que a série mostra está mais próximo do que você imagina

Espelho Negro

Desligue o celular e olhe para a tela preta. Esse é o "black mirror", o "espelho negro" que batiza a série criada pelo britânico charle Brooke, e que acaba de ganhar sua quarta temporada. Além da escuridão, você também vê seu reflexo ali. Por isso é pouco exato dizer que Black Mirror trata só de tecnologia - mais do que isso, é uma série sobre você. Sobre nós. Sobre como a tecnologia está afetando a forma como a gente convive.

Repare que o temo verbal está no presente. Sim, os episódios são centrados em futuros distópicos. Mas eles só servem para ilustrar aonde podemos chegar sendo o que somos neste momento. É o que as reportagens desta edição apresentam: a atualidade não apenas presente, mas gritante em cada capítulo de Black Mirror.

Enquanto você lê estas linhas, criminosos transmitem suas ações em tempo real nas redes sociais, como acontece nos episódios do porco; cientistas realizam estudos sérios sobre imortalidade, como em San Junipero; empresas criam gadgets para transformar soldados em supercombatentes, como em Engenharia Reversa; hackers invadem redes para monitorar pessoas (tema de Manda Quem Pode), gente lincha gente na internet (Odiados pela Nação). Tudo isso faz parte desta edição, que contou com o trabalho de mais de uma dezena de repórteres e uma série de especialistas.

Aproveite.

Dossiê Super Interessante. Edição Janeiro/2018.

Nas bancas.

quinta-feira, 7 de dezembro de 2017

A máquina que trava a ciência

Como exigências burocráticas e uma cultura que privilegia a quantidade em vez da qualidade levam cientistas à exaustão - e à malandragem.

Superinteressante (Dezembro/2017)

O tcheco Ján Hoch tinha 16 anos em 1940, quando perdeu a família nas câmaras de gás de Auschwitz. Sem lenço e sem documento, alistou-se em um contingente de exilados do exército inglês, mudou de nome para Robert Maxwell e combateu na 2a Guerra Mundial. Ao final do conflito, ganhou condecorações e cidadania britânica. Acabou destacado para uma base na Berlim ocupada.

O militar não sabia, mas sua temporada na capital alemã o tornaria um milionário - e mudaria a história da ciência. Lá ele conheceu a Springer, uma editora alemã fundada em 1842. Eles eram especialistas em publicar artigos científicos: os textos que todo pesquisador precisa escrever para divulgar seus experimentos, descobertas e resultados de pesquisa.

Investir nesse ramo em um continente destruído não é um jeito óbvio de ganhar dinheiro. Maxwell, porém, enxergou longe: percebeu que a ciência iria bombar no pós-guerra. Os governos, afinal, já tinham percebido que, quanto maior o avanço nos laboratórios, maior a vantagem no front (a bomba atômica, filhote da Teoria da Relatividade, que o diga). Então não faltaria dinheiro público para as pesquisas. Além disso, era óbvio que os cientistas britânicos precisariam cada vez mais de notícias sobre a ciência que estava sendo feita em outros países - a começar pela própria Alemanha, onde ele estava.

Bingo. Maxwell acionou sua rede de contatos e em dois tempos se tornou distribuidor oficial de artigos científicos da Springer no Reino Unido e nos EUA. A sacada foi tão lucrativa que em 1951 ele já tinha capital e contatos para fundar sua própria editora, agora em território britânico - a Pergamon Press. Maxwell prosperou, criou um império midiático e passou décadas nas listas de homens mais ricos da Inglaterra.

Mas o grande legado do magnata não foi exatamente a Pergamon. Foi ter criado um modelo de negócios extremamente lucrativo. E que ainda dá um belo dinheiro: a editora Elsevier - que comprou a Pergamon em 1991 e hoje é a maior editora de literatura científica do planeta - lucrou US$ 1 bilhão sobre um faturamento de US$ 2,7 bilhões, margem de lucro de 36,7%, maior que o do Google (26,5%).

Lindo. Só tem um detalhe: essa indústria pode ser péssima para a ciência. É o que vamos ver a seguir.

De Newton à Nature

Na ciência, não basta descobrir, é preciso contar aos outros o que você descobriu. Copérnico, Galileu e Newton, por exemplo, escreviam livros técnicos, relatando suas experiências e resultados. Com o tempo, a divulgação passou a acontecer menos por livros e mais por artigos científicos - peças curtas, publicadas em revistas e periódicos especializados.

As primeiras revistas científicas, lá no século 18, não tinham fins lucrativos. Mas com o aumento dos investimentos públicos nos laboratórios, a partir da década de 1950, as universidades passaram a ter muito mais pesquisadores. São todos funcionários com carteira assinada, que precisam mostrar serviço - e que recebem avaliações de desempenho.

Pois bem. Para fazer essas avaliações, a comunidade acadêmica adotou basicamente dois critérios: a quantidade de artigos científicos publicados em revistas - um suposto sinal de produtividade e dedicação - e o número de vezes em que esses artigos são citados em outros artigos - o que, em teoria, é uma evidência de que o trabalho foi relevante e influente.

Bom, os cientistas não querem lucro, só divulgação. Então entregam o material de graça. Na outra ponta da equação, há as universidades, que não têm outra opção a não ser pagar o que as editoras pedem para ter acesso às pesquisas mais importantes (afinal, um pesquisador só consegue trabalhar se puder ler o trabalho de outros pesquisadores). Isso deu origem a um modelo de negócio sem igual: você, dono da editora de periódicos científicos, recebe conteúdo de graça e vende a um público disposto a pagar muito.

“Quando os cientistas passaram a ser avaliados por produtividade, eles tiveram de publicar mais”, diz Fernando Reinach, ex-biólogo da USP. Empresários como Maxwell farejaram o bom negócio - pegar de graça do governo [que financia as pesquisas] para vender de volta para o governo [que financia as universidades] - e mais do que isso: perceberam que era fácil incentivá-lo com um empurrãozinho.

O empurrãozinho, no caso, foi criar grifes da ciência: periódicos muito seletivos, que só publicam a nata das pesquisas. Sair em títulos como Cell, Nature ou Science dá visibilidade e é bom para a carreira dos cientistas. Outro estímulo para o lucro foi criar uma maré de revistas extremamente especializadas, que abarcavam todos os nichos da ciência - até os que ainda nem existiam.

“Quando um periódico fica famoso, ele cria um monopólio em sua área. Se há um periódico de um determinado campo [de pesquisa], todas as bibliotecas universitárias precisam ter uma assinatura”, explica Neal S. Young, chefe do setor de Hematologia do Instituto Nacional de Saúde (NIH) dos EUA. “Com isso, as editoras podem cobrar preços muito altos.” A própria Elsevier tem 2,7 mil títulos - entre eles Revascularização Cardiovascular e o Periódico Internacional de Adesão e Adesivos.

As bibliotecas, com orçamentos na casa dos milhões de dólares, se entupiram de revistas especializadas. Em 1988, Maxwell afirmou que, com a internet e o fim dos custos de impressão, as editoras científicas lucrariam mais ainda. Acertou.

“Na era digital, a figura da editora científica é ainda mais importante”, afirma Dante Cid, vice-presidente de relações acadêmicas da Elsevier no Brasil. “Ela inibe a disseminação de informações equivocadas e colabora com a distribuição da pesquisa de qualidade.”

De fato, os padrões de excelência da Elsevier e de outras editoras de peso continuam altos. Mas o sistema causa distorções. “Um Newton da vida, que passava a vida toda trabalhando e publicava pouco, não teria chance no século 21”, diz Fernando Reinach.

2,7 mil: É o número de revistas científicas de uma única editora, a Elsevier. São títulos ultraespecializados, como “Periódico Internacional de Adesão e Adesivos” e “Revista da Sociedade da Fertilidade do Oriente Médio”.

Masturbação acadêmica

Hoje, para um cientista brasileiro da área de Farmácia receber a classificação máxima (1A) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, ele precisa ter publicado 70 artigos científicos nos últimos dez anos. Ou seja: ele é obrigado a criar um avanço científico a cada dois meses.

Como a classificação de um cientista no CNPq define quanto dinheiro ele pode receber para suas pesquisas, surge a mentalidade do “quanto mais, melhor”. A quantidade bruta de artigos passa a valer mais do que a criatividade e a originalidade de cada um. Os pesquisadores, sob pressão, se preocupam mais em bater metas do que em produzir boa ciência. “É aflitivo”, resume Kenneth Camargo, professor de saúde coletiva da UERJ e editor de revistas científicas. “Para conseguir promoções na carreira e recursos de pesquisa, você é induzido a publicar o tempo todo. E isso gera expedientes eticamente discutíveis.”

Um desses expedientes é o “pedágio”: você, cientista, exige ser creditado como autor em alguma pesquisa que tenha usado equipamento do seu laboratório - mesmo que você nem tenha participado do estudo. Outro é a “ciência salame”: fatiar uma pesquisa longa, que deveria ser apresentada de uma vez só, em vários pequenos artigos com conclusões parciais - o que aumenta o volume de produção e a classificação acadêmica do autor.

Uma consequência do salame é que o impacto científico de cada artigo diminui. E aí surge um problema: não basta publicar muito. Suas publicações também precisam servir de referência para pesquisas futuras no mesmo assunto. Se seu trabalho é fragmentado e inconclusivo, outros cientistas não terão motivo para consultá-lo.

É fácil verificar essa infestação de artigos pouco relevantes nos números. Um estudo feito por Sidney Redner, da Universidade de Boston, revelou que, dos 353 mil estudos publicados entre 1893 e 2003 na Physical Review, apenas 2 mil (0,56%) tiveram mais de cem citações. Oitenta e quatro mil (24%) foram citados só uma vez.

O número de citações, porém, também adiciona pontos de desempenho. Então não vale a pena fazer um monte de salames, certo? Não: os pesquisadores criaram artifícios para obter citações do nada. É o caso d0s “clubes de citações”. Você força a barra no seu artigo para citar trabalhos dos colegas. Os colegas sabem que você faz isso por eles, e também dão um jeito de citar seus artigos pouco relevantes. Pronto, está formado o clube. Também há as autocitações: você chega e cita a si próprio. Masturbação acadêmica.

Pagou, passou

Se nada da lista acima der certo, ainda há as revistas científicas do tipo “pagou, passou.” Esse nicho de mercado surgiu na última década, com intenções boas: as gigantes, como Nature e Science, ofereceram aos pesquisadores a opção de pagar pelos custos de publicação de seus artigos. Assim, o conteúdo fica disponível gratuitamente na internet, sem paywall ou assinatura - colaborando com a democratização da ciência.

Era só uma transferência do custo de publicação: parar de cobrar do leitor e passar a cobrar do autor, sem diminuir as exigências de qualidade. Mas é claro que a fronteira entre pagar para liberar o acesso à pesquisa e pagar para conseguir publicar um artigo péssimo é tênue, para dizer o mínimo. Tanto que surgiu um mercado paralelo de revistas picaretas, que topam qualquer negócio.

Jeffrey Beall, bibliotecário da Universidade do Colorado, estima que entre 5% e 10% dos artigos open access tenham sido publicados por periódicos que nem leem o material enviado por pesquisadores desesperados - e cobram centenas de dólares por essa conveniente vista grossa.

70 artigos científicos em 10 anos: É o que um cientista brasileiro da área de Farmácia precisa publicar para chegar ao topo da carreira. Nem um Isaac Newton teria chance nesse modelo. A solução? “Fatiar” uma única descoberta em vários artigos. Diluindo, rende mais.

Em 2014, para fazer um teste bem-humorado, o cientista da informação australiano Peter Vamplew enviou a uma dessas publicações caça-níqueis um artigo falso intitulado Get Me Off Your Fucking Mailing List (em bom português, “me tire da sua p**** de lista de e-mails”). A coisa consistia, dos gráficos à conclusão, no pedido do título repetido 870 vezes.

Algumas semanas depois, recebeu a resposta da revista - que, apesar do site de aparência amadora, leva o pomposo nome de Periódico Internacional de Tecnologia Computacional Avançada: os editores pediram algumas “referências a mais”. De resto, tudo ótimo: Me tire da sua p**** de lista de e-mails foi aprovado para publicação.

Esse arsenal de truques deixa claro: publicar com qualidade e em quantidade ao mesmo tempo é impossível. “A boa ciência, que é de fato inovadora, sempre foi rara”, afirma Kenneth Camargo. “Muita gente trabalha, mas as grandes contribuições são agulhas no palheiro. Com essa maré de artigos científicos, você multiplica os palheiros, mas não as agulhas.”

Por outro lado, avaliar ciência sem usar números não é tarefa fácil. Mesmo o CNPq tem consciência de que quantidade não é sinônimo de qualidade. Acontece que não há uma maneira objetiva de medir criatividade e inovação. No final do dia, as bolsas ainda precisam ser distribuídas e os professores ainda precisam ser contratados de acordo com seus méritos. As universidades concordaram que citações e artigos são o melhor jeito de fazer isso - e as editoras pularam dentro. Mesmo assim, não falta quem nade contra essa corrente.

Robin Hood na pós

Em junho deste ano, aos 28 anos de idade, a pesquisadora Alexandra Elbakyan, nascida no Cazaquistão, foi condenada pela Justiça americana a pagar US$ 15 milhões à Elsevier. A ativista começou uma carreira promissora na neurociência, mas não tinha verba para consultar as dezenas de artigos científicos que precisava para sua pós-graduação. Se uma universidade não assina um determinado periódico, o pesquisador precisa desembolsar em média US$ 30 para acessar um único artigo por apenas 48 horas. Salgado.

Dante Cid, da Elsevier, justificou à SUPER que os preços altos são reflexo da enorme operação da editora - que emprega 7,5 mil pessoas em 12 países e publica 16% de todas as descobertas do mundo.

Seja como for, Alexandra Elbakyan estava em busca de uma solução para o bolso dos cientistas. Descobriu, então, que vários deles usavam fóruns na internet para compartilhar senhas e assinaturas de periódicos. Inspirada pelo método, em 2011 criou o Sci-Hub: um banco de artigos pirateados que contém 64,5 milhões de arquivos - tudo alimentado por senhas fornecidas anonimamente.

“O Sci-Hub é para a ciência hoje o que o Napster foi nos anos 1990”, avalia Marco Mello, professor de ecologia da UFMG. “Se ele não tivesse aparecido, a indústria da música não teria se reinventado. Essas iniciativas estão forçando o sistema a se repensar.”

Elbakyan se exilou e está fora do alcance da Justiça americana, mas o Sci-Hub continua no ar, hospedado em domínios exóticos como o das Ilhas Cocos (.cc). De que a iniciativa é ilegal, não há dúvida. Mas sua popularidade silenciosa entre acadêmicos é um sintoma da frustração com o status quo da publicação científica. Dá para entender por quê.

Assinar:

Postagens (Atom)